宗教寺廟旅游規劃、策劃怎么做?

發布日期:2020-01-03 點擊數:445

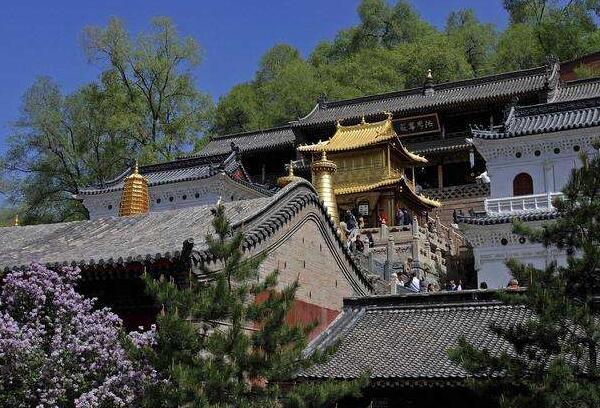

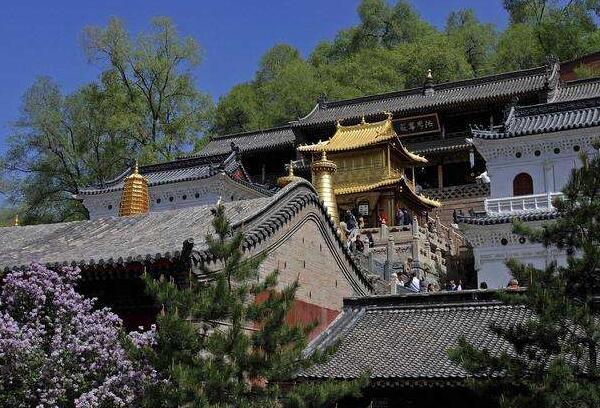

很多人問大部分旅游景點都會有些許寺廟,也有純粹是宗教寺廟旅游的景點,其實發展宗教寺廟旅游有一些優勢,你可能不知道,比如宗教寺廟旅游重游率比較高,游客有主動消費意愿,游客流量相對比較穩定等,而且宗教文化是比較豐富的,發展宗教寺廟旅游可以將寺廟傳統文化保留傳承,對于我國文化旅游發展有積極作用,那么對于宗教寺廟旅游的發展規劃等一些列問題,今天就讓旅游規劃公司帶你詳細了解。

什么是宗教寺廟旅游?

宗教旅游主要包括兩個方面含義:一是指宗教信仰者基于宗教目的的旅游活動,包括朝覲、朝拜、云游、傳法等,二是指圍繞宗教旅游資源開展的各種旅游活動。宗教旅游涵義廣泛,可概括為:以宗教文化為核心依托,借助相關的自然和人文資源,以吸引宗教信仰者和一般旅游者進行的包括朝拜、研究、觀光、文化等專門的旅游活動。

宗教寺廟旅游景點存在的問題有哪些?

宗教寺廟旅游景點存在的問題有哪些?

過度商業化

寺廟旅游的過度商業化一直被游客詬病,許多人在去寺廟景區之前都會帶著好奇和膜拜的心情,像是去探索一個極其神秘和神圣的地方,但是到那一看寺廟門前雜亂無章的銷售攤點,臟亂差的寺內環境以及一些破壞寺廟整體和諧的告示和牌匾,游客的興致立馬就大打折扣。

接待能力有限

寺廟接待能力有限也是影響寺廟旅游發展的一大問題,許多著名的寺廟不是在高山之上就是在偏遠地區,景區本來不便,在客流大的時候更是一停車位難求,再加上寺廟本身吃、住、購、娛等方面配套的不完善,接待能力遠遠不足。

同質化嚴重

中國的宗教文化景區同質化現象嚴重,多是依靠原有的宗教文化資源。傳統名山名寺游人如織(如四大菩薩道場等傳統宗教圣地),其他宗教文化景區很少能起到吸引人氣帶動當地旅游業的作用,極少有創新,沒有獨特吸引力。這同時也造成了游客選擇去名氣較大的傳統名山名寺。

娛樂范圍受限

宗教文化景區具有宗教的神圣性,不適宜過于商業化、娛樂化,但又不宜過分沉悶、嚴肅,如何讓景區具有吸引性、具有適度的休閑項目,又能融入宗教元素,不打擾虔誠的信徒,這就需要在景區的分區規劃上突出新意與亮點,保證景區的運營可靠性之外,具有吸引游客停留的發展特質。

門票收入依賴

寺廟對門票經濟的依賴也嚴重制約著其自身的發展,以前寺廟是民眾祈福拜佛的地方,主要收入是香民的香火錢。現在功德錢雖然也是收入的重要組成部分,門票也是十分可觀的一大收入,門票制度的推行在很大程度上減少了游客的數量,來寺廟燒香拜佛的人基本是外地游客,附近的鄉民由于無法承擔高額的費用,漸漸地不再來寺廟祈福還愿,當地濃厚的民間宗教色彩逐漸淡化,而這恰恰是寺廟旅游進一步發展的根基和寺廟文化的精髓所在。

宗教寺廟旅游規劃、策劃開發模式有哪些?

(一)傳統模式

以“塔心式、院落式、自由式、圖解式、山林佛寺、都市佛寺”等布局形式作為游客觀光禮佛、游覽休憩的主要空間,是一種常規的旅游發展模式,易于游客在心理上對佛寺建設的接受和認可,單純的“傳統模式”下的佛教旅游地的開發建設,一般發展較為緩慢,鞏固階段持續時間長,其知名度的塑造需要經過漫長的歷史積累和沉淀,一旦形成知名度,無特殊事件,旅游地很少進入衰落期,旅游生命周期比較長。

(二)視覺沖擊模式

以大佛型(如樂山、三亞南山)、異域型(融入異地外來建筑風格,如四川彭州市龍興寺)、布局型(如布達拉宮、法門寺等以宏偉的視覺布局來吸引眼球),為了讓游客對佛教旅游地產生印象深刻的記憶,或者讓游客看到佛寺的旅游宣傳就想去游覽,建造大尺度的戶外佛像,建造異域建筑、建造獨特的寺院布局等諸多能對游客產生強烈視覺沖擊的方式,成為了構建佛教旅游印象地的捷徑。

(三)文化街區模式

文化街區模式是發揚并放大傳統佛寺作為城市公共活動中心和以廟會為代表的商貿中心功能,以寺院文化為基礎,在佛寺周邊大力發展文化商業街區,以文化帶動商業,以商業促進旅游發展的佛教旅游地開發模式。文化街區與廟會不同之處在于,廟會是定期舉行,而文化街區是將隔期舉行的廟會變為不間隔而恒定的集市。佛寺文化街區甚至會發展成為城市RBD(游憩文化商業區)、或TBD(旅游文化商業區),如四川成都的文殊院及文殊坊就是佛寺文化街區的典型。佛教文化與商業文化相輔相成,能夠共同得到長足的發展。

(四)藝術模式

藝術模式是指以寺院自身的佛教藝術或與佛教相關的故事作為佛寺或者佛教旅游地發展的要點,尤其是通過文學或者影視藝術形式將其再現、傳播和放大,從而使佛教旅游地得以迅速發展的模式。如敦煌莫高窟、雷峰塔、少林寺的文學與影視等發展案例。

(五)學校模式

學校模式指的是將佛教寺院和佛教旅游地看做一所學校,按照校園規劃的思想和理念,對其進行建設和旅游發展,學校模式是以學理佛教作為主旨,佛教寺院和佛教旅游地向教育型的發展方向開發建設的模式,在該模式下,大雄寶殿是對游客和信眾宣揚佛法的教室,佛學院是大學的研究室,僧舍是大學教工公寓和學生宿舍,菜園苗圃或周邊山林是體育場,寺院的伙房和周邊的商業街區是后勤服務設施等等,有分為學院型和民間型,如北京的龍泉寺、青島湛山寺都屬于民間型,該種類型的發展模式需要考慮選址示范符合近期和遠期的長遠發展,不可一蹴而就,新建佛寺應該靠近城市干道、山林佛寺交通要便捷,具有佛寺文化底蘊,環境氣質較好。

(六)慈善模式

慈善模式是以佛寺和佛教旅游地大力發展即有助于社會公益,又能增強其社會影響力和知名度的公益慈善事業,進而帶動并加快佛教旅游地發展的多贏模式。建福業活動,積極從事社會公益活動。是踐行人間佛教的重要途徑。此種模式現存較少,古時北天竺較多,建有各類慈善養病房、世界最古老的基金無盡藏、慈悲田院、六疾館等。

宗教寺廟旅游規劃、策劃怎么做?

宗教寺廟旅游規劃、策劃怎么做?

以大旅游策劃理念統籌景區開發

旅游如今已成為了一種大眾游憩的消費和生活方式,在開發建設寺院旅游區時要始終有大旅游策劃的理念,傳統旅游業的“門票經濟”已經逐漸淡化、開放式景區模式成為未來發展大勢、旅游規劃開發要擺脫單純景點建設的套路,將區域所有資源納入旅游資源體系,構建特色區域,形成對不同消費群體的吸引,通過人流、物流、信息流的通道開拓,形成旅游深層次開發。

以景村共建模式完善旅游配套服務

寺廟一般不是在高山之上就是在偏遠地區,這些地方往往也是村莊所在地,村民的活動會給景區帶來各種影響。一方面,村莊的各種民俗活動以及原汁原味的鄉村生活對游客來說是一大吸引力,可以增加游客的體驗;另一方面,村民對于旅游的無序參與會影響到景區的形象和口碑,不利于景區的和諧發展。因此處理好景村關系顯得至關重要,村莊依托風景區有序開展各種經營活動,風景區利用村莊旅游資源,增加游客體驗,完善服務接待功能,景村共建、和諧發展,這將是未來寺廟旅游開發的一大趨勢。

以泛地產思路實現旅游與地產的完美結合

寺廟景區的開發必定對其附近的地產項目產生極大的促進作用,地產涉及到商業地產、景觀地產等不同業態,實行“泛地產的經營模式”,通過旅游項目,把生地做成熟地,乃至旺地,這樣帶來房地產的生意。把旅游作為房地產的配套,作為賣點,作為終端平臺,這也是當前房地產營銷非常重要的一個方向。

塑造核心吸引力,避免同質化

宗教文化景區開發要深度契合旅游產品升級的內在客觀需求和社會消費趨勢的外部深刻洞察,塑造核心旅游吸引物。針對現階段社會的發展態勢,找準主題定位,打造主體現代化業態,借助多種藝術文化形式與良好的生態環境的襯托,通過酒店、地產、休閑、綜合服務、商業等實現盈利,對于可持續性發展有兩條路可走:其一,繼續擴充旅游觀光體驗內容;其二,開辟新的文化旅游體驗形式,敏銳地捕捉旅游度假大時代的先聲。

此文來源于網絡,綠道聯合旅游規劃設計院http://www.cyxlxf.com/,如需轉載請說明出處!上一篇:【鄉村振興】鄉村旅游規劃如何挖掘鄉村價值?下一篇:【綠道案例】遵義游樂園——黔北最大的游樂園

什么是宗教寺廟旅游?

宗教旅游主要包括兩個方面含義:一是指宗教信仰者基于宗教目的的旅游活動,包括朝覲、朝拜、云游、傳法等,二是指圍繞宗教旅游資源開展的各種旅游活動。宗教旅游涵義廣泛,可概括為:以宗教文化為核心依托,借助相關的自然和人文資源,以吸引宗教信仰者和一般旅游者進行的包括朝拜、研究、觀光、文化等專門的旅游活動。

過度商業化

寺廟旅游的過度商業化一直被游客詬病,許多人在去寺廟景區之前都會帶著好奇和膜拜的心情,像是去探索一個極其神秘和神圣的地方,但是到那一看寺廟門前雜亂無章的銷售攤點,臟亂差的寺內環境以及一些破壞寺廟整體和諧的告示和牌匾,游客的興致立馬就大打折扣。

接待能力有限

寺廟接待能力有限也是影響寺廟旅游發展的一大問題,許多著名的寺廟不是在高山之上就是在偏遠地區,景區本來不便,在客流大的時候更是一停車位難求,再加上寺廟本身吃、住、購、娛等方面配套的不完善,接待能力遠遠不足。

同質化嚴重

中國的宗教文化景區同質化現象嚴重,多是依靠原有的宗教文化資源。傳統名山名寺游人如織(如四大菩薩道場等傳統宗教圣地),其他宗教文化景區很少能起到吸引人氣帶動當地旅游業的作用,極少有創新,沒有獨特吸引力。這同時也造成了游客選擇去名氣較大的傳統名山名寺。

娛樂范圍受限

宗教文化景區具有宗教的神圣性,不適宜過于商業化、娛樂化,但又不宜過分沉悶、嚴肅,如何讓景區具有吸引性、具有適度的休閑項目,又能融入宗教元素,不打擾虔誠的信徒,這就需要在景區的分區規劃上突出新意與亮點,保證景區的運營可靠性之外,具有吸引游客停留的發展特質。

門票收入依賴

寺廟對門票經濟的依賴也嚴重制約著其自身的發展,以前寺廟是民眾祈福拜佛的地方,主要收入是香民的香火錢。現在功德錢雖然也是收入的重要組成部分,門票也是十分可觀的一大收入,門票制度的推行在很大程度上減少了游客的數量,來寺廟燒香拜佛的人基本是外地游客,附近的鄉民由于無法承擔高額的費用,漸漸地不再來寺廟祈福還愿,當地濃厚的民間宗教色彩逐漸淡化,而這恰恰是寺廟旅游進一步發展的根基和寺廟文化的精髓所在。

宗教寺廟旅游規劃、策劃開發模式有哪些?

(一)傳統模式

以“塔心式、院落式、自由式、圖解式、山林佛寺、都市佛寺”等布局形式作為游客觀光禮佛、游覽休憩的主要空間,是一種常規的旅游發展模式,易于游客在心理上對佛寺建設的接受和認可,單純的“傳統模式”下的佛教旅游地的開發建設,一般發展較為緩慢,鞏固階段持續時間長,其知名度的塑造需要經過漫長的歷史積累和沉淀,一旦形成知名度,無特殊事件,旅游地很少進入衰落期,旅游生命周期比較長。

(二)視覺沖擊模式

以大佛型(如樂山、三亞南山)、異域型(融入異地外來建筑風格,如四川彭州市龍興寺)、布局型(如布達拉宮、法門寺等以宏偉的視覺布局來吸引眼球),為了讓游客對佛教旅游地產生印象深刻的記憶,或者讓游客看到佛寺的旅游宣傳就想去游覽,建造大尺度的戶外佛像,建造異域建筑、建造獨特的寺院布局等諸多能對游客產生強烈視覺沖擊的方式,成為了構建佛教旅游印象地的捷徑。

(三)文化街區模式

文化街區模式是發揚并放大傳統佛寺作為城市公共活動中心和以廟會為代表的商貿中心功能,以寺院文化為基礎,在佛寺周邊大力發展文化商業街區,以文化帶動商業,以商業促進旅游發展的佛教旅游地開發模式。文化街區與廟會不同之處在于,廟會是定期舉行,而文化街區是將隔期舉行的廟會變為不間隔而恒定的集市。佛寺文化街區甚至會發展成為城市RBD(游憩文化商業區)、或TBD(旅游文化商業區),如四川成都的文殊院及文殊坊就是佛寺文化街區的典型。佛教文化與商業文化相輔相成,能夠共同得到長足的發展。

(四)藝術模式

藝術模式是指以寺院自身的佛教藝術或與佛教相關的故事作為佛寺或者佛教旅游地發展的要點,尤其是通過文學或者影視藝術形式將其再現、傳播和放大,從而使佛教旅游地得以迅速發展的模式。如敦煌莫高窟、雷峰塔、少林寺的文學與影視等發展案例。

(五)學校模式

學校模式指的是將佛教寺院和佛教旅游地看做一所學校,按照校園規劃的思想和理念,對其進行建設和旅游發展,學校模式是以學理佛教作為主旨,佛教寺院和佛教旅游地向教育型的發展方向開發建設的模式,在該模式下,大雄寶殿是對游客和信眾宣揚佛法的教室,佛學院是大學的研究室,僧舍是大學教工公寓和學生宿舍,菜園苗圃或周邊山林是體育場,寺院的伙房和周邊的商業街區是后勤服務設施等等,有分為學院型和民間型,如北京的龍泉寺、青島湛山寺都屬于民間型,該種類型的發展模式需要考慮選址示范符合近期和遠期的長遠發展,不可一蹴而就,新建佛寺應該靠近城市干道、山林佛寺交通要便捷,具有佛寺文化底蘊,環境氣質較好。

(六)慈善模式

慈善模式是以佛寺和佛教旅游地大力發展即有助于社會公益,又能增強其社會影響力和知名度的公益慈善事業,進而帶動并加快佛教旅游地發展的多贏模式。建福業活動,積極從事社會公益活動。是踐行人間佛教的重要途徑。此種模式現存較少,古時北天竺較多,建有各類慈善養病房、世界最古老的基金無盡藏、慈悲田院、六疾館等。

以大旅游策劃理念統籌景區開發

旅游如今已成為了一種大眾游憩的消費和生活方式,在開發建設寺院旅游區時要始終有大旅游策劃的理念,傳統旅游業的“門票經濟”已經逐漸淡化、開放式景區模式成為未來發展大勢、旅游規劃開發要擺脫單純景點建設的套路,將區域所有資源納入旅游資源體系,構建特色區域,形成對不同消費群體的吸引,通過人流、物流、信息流的通道開拓,形成旅游深層次開發。

以景村共建模式完善旅游配套服務

寺廟一般不是在高山之上就是在偏遠地區,這些地方往往也是村莊所在地,村民的活動會給景區帶來各種影響。一方面,村莊的各種民俗活動以及原汁原味的鄉村生活對游客來說是一大吸引力,可以增加游客的體驗;另一方面,村民對于旅游的無序參與會影響到景區的形象和口碑,不利于景區的和諧發展。因此處理好景村關系顯得至關重要,村莊依托風景區有序開展各種經營活動,風景區利用村莊旅游資源,增加游客體驗,完善服務接待功能,景村共建、和諧發展,這將是未來寺廟旅游開發的一大趨勢。

以泛地產思路實現旅游與地產的完美結合

寺廟景區的開發必定對其附近的地產項目產生極大的促進作用,地產涉及到商業地產、景觀地產等不同業態,實行“泛地產的經營模式”,通過旅游項目,把生地做成熟地,乃至旺地,這樣帶來房地產的生意。把旅游作為房地產的配套,作為賣點,作為終端平臺,這也是當前房地產營銷非常重要的一個方向。

塑造核心吸引力,避免同質化

宗教文化景區開發要深度契合旅游產品升級的內在客觀需求和社會消費趨勢的外部深刻洞察,塑造核心旅游吸引物。針對現階段社會的發展態勢,找準主題定位,打造主體現代化業態,借助多種藝術文化形式與良好的生態環境的襯托,通過酒店、地產、休閑、綜合服務、商業等實現盈利,對于可持續性發展有兩條路可走:其一,繼續擴充旅游觀光體驗內容;其二,開辟新的文化旅游體驗形式,敏銳地捕捉旅游度假大時代的先聲。

此文來源于網絡,綠道聯合旅游規劃設計院http://www.cyxlxf.com/,如需轉載請說明出處!上一篇:【鄉村振興】鄉村旅游規劃如何挖掘鄉村價值?下一篇:【綠道案例】遵義游樂園——黔北最大的游樂園

相關內容